Solfège n°0

Table des matières

1) La portée

2) La clé

3) La durée

4) Le nom des notes

Surtout n'y voyez rien de péjoratif, cette leçon de base est un point

de départ (à "0"), la base que tout le monde connait plus ou moins.

Mais, au cas où certains éléments vous soient obscurs, je vais

m'efforcer de vous aider à les éclaircir.

Au départ, nous chantonnons une mélodie, il y a des sons hauts et bas,

des notes qui durent plus ou moins longtemps et il ne reste plus qu'à

trouver un moyen d'immortaliser notre chef d'oeuvre par écrit. Le but

est de trouver une norme lisible par tous afin que cette mélodie soit

jouable par un musicien qui ne l'a jamais entendue.

La portée

Nous commencerons par tracer une ligne, et nous placerons un point au

dessus, sur ou en dessous de cette ligne, représentant un son plus ou

moins grave.

Cet exemple montre des notes plus ou moins haute, mais le rapport entre les notes n'est pas évident.

Par exemple :

- Nous ne connaissons pas la hauteur du son de départ (la note).

- Nous ne constatons pas la durée de chacune

- La hauteur ( l'intervalle) d'une note par rapport à une autre n'est

pas facile dans le sens où il nous est impossible de savoir combien de

notes séparent la première note de la quatrième. En effet, doit-on

descendre de 3 ou 4 sons ?

Alors, après plusieurs essais (entre 1 à 15 lignes), nous prenons en

compte 5 lignes et disposons les notes sur les lignes ou entre les

lignes.

La clé

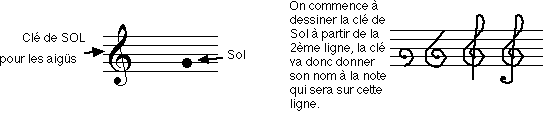

Ce problème étant réglé, il faut déterminer à quelle hauteur de son

cela correspond car n'oublions pas qu'il existe des instruments graves

autant qu'aigus. Alors les graphistes de l'époque ont dessiné des

symboles qu'ils ont placés en début de portée.

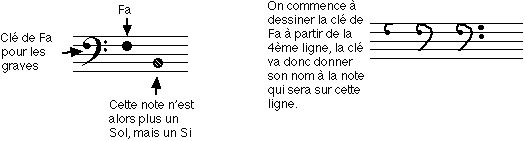

Ensuite, pour les sons graves, nous utiliserons la même portée, mais

pas la même clé. Cela impliquera qu'une même notes ne portera pas le

même nom suivant la clé.

Alors bien sûr, le guitariste n'étant pas comme les autres déclare

qu'il devrait utiliser la clé de Fa, mais que les notes ne sont pas

bien centrées sur la portée. Enfin bref, ce n'est pas pratique. Alors,

ces mêmes graphistes lui ont permis d'utiliser la clé de Sol à

condition d'indiquer un 8 sous la clé de Sol afin de prévenir que tous

les sons ont été remontés d'une octave (8 notes, c'est dire qu'elles

portent le même nom mais qu'elles sont plus aiguës) au niveau de

l'écriture, mais pas de l'entendu.

La durée

Maintenant qu'on est au XXème siècle on peut dire "rythme", mais à

l'époque de mes graphistes, on disait "brève" ou "longue". En effet, il

y avait des notes qui durent "pas longtemps" et "longtemps". Avouez que

c'est tout de même sommaire, mais rappelez vous qu'il n'y a pas si

longtemps on s'éclairait à la bougie.

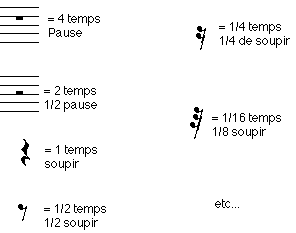

Les musiciens ont commencé a se manifester du fait que les durées

sus-citées ne suffisaient pas, qu'il fallait inventer des très longues,

des un peu longues, des longues, des moins longues .... jusqu'aux très

courtes. Alors devinez quoi ? Nos amis graphistes ont pris leur courage

à deux mains et ont d'abord trouvé la "Carré" qui dure 8 temps. Pas de

chance pour eux, on ne l'utilise plus que pour les chants Grégoriens.

Ensuite vient la ronde (4 temps), la triangle ne faisant pas

l'unanimité dans le bureau d'étude, ils ont trouvé la blanche (2

temps), la noire (1 temps), la croche (1/2 temps), la double croche

(1/4 temps), la triple croche (1/8 temps) ... le filon inépuisable qui

va continuer avec quadruple croche, quintuple etc...

Dans le bureau d'étude, l'un d'entre eux qui n'avait jusqu'alors rien

dit ni trouvé déclare en rigolant : "Vous allez voir qu'ils auront le

vice de nous demander des symboles pour les moments où ils ne jouent

pas". Tout le monde se mis à rire ... qu'il est bête ... Mais ils

baissèrent les yeux à la lecture du dernier fax émanant du musicien

leur demandant des symboles de silence.

Alors le sous-chef déclare : "bon, on fait une pause et on reprend "

Le chef répond : "non, une pause c'est trop long, je vous donne une demie pause"

... et on entend un soupir du fond de la salle...

De cette narration débute les noms des symboles demandés :

Le nom des notes

Un certain jour du XIème siècle, Guido de Arezzo, Guismo pour les

intimes, lisait un bouquin de partitions, cherchant un air à jouer pour

la fête de son beau-papa, Mr Jean. Et voilà qu'il tombe sur l'hymne à

St Jean. dont les paroles (car à l'époque, contrairement à la

variétoche d'aujourd'hui, les chansons avaient des paroles) qui

disaient :

UT queant laxis

REsonare fibris

MIra gestorum

FAmuli tu orum

SOLve polluti

LAbii reatum

(Sancte Iohannes)

C'est du latin, ça faisait bien à l'époque. Ben voilà, ça c'est pas

mal, en plus, les notes n'ayant pas encore de nom, on va prendre les

lettres en majuscule, ça fera plus intime.

Traduction :

Afin que tes serviteurs puissent

chanter avec des voies libérées

le caractère admirable de tes actions,

ôte, Saint Jean, le pêcher de leur lèvres souillées.

Le "SI" (Sancte Iohannes) n'est arrivé qu'au XVIème siècle grace à

Anselme De Flandres et "UT" fut remplacé par "Do" en 1673 par

Bononcini, qui, pour l'anacdote, achevait un concert à l'Olympia avec

les trois notes "Ut-Ut-Ut", et le publique répliqua "ourah !". Depuis,

véxé, nous disons "Do"

leçon suivante

LE TON :

Le ton est en quelque sorte une unité de mesure. Il détermine la "distance" , l'intervalle entre deux notes.

Par exempàle , Do-Ré sont deux notes consécutives et sont espacé d'un ton.

Le ton est divisible en 2 demi-tons. En effet, prenant ce même exemple

(Do-Ré) l'intervalle d'un ton est donc partagé entre 2 demi-tons. Il

n'y a donc aucune surprise jusque là. Dans ce sens, en admettant qu'un

Do se trouve dans la première case d'une certaine corde, le Ré sera 2

cases plus loin car chaque case représente un demi-ton.

D'un autre côté, vous vous doutez bien qu'il y aurait une exception. Il n'y a pas toujours 1 ton entre chacune des notes.

Prenons l'exemple de la gamme de Do Majeur que tout le monde connait (sinon hâtez-vous)

Ainsi, d'une note à la suivante, les intervalles sont soit constitués d'un ton, soit d'un demi-ton.

Si on regarde les touches d'un piano :

nous pouvons constater une série de touches blanche, puis des petits

groupes de touches noires (par 2 ou par 3). On peut en déduir qu'il

manque une touche noire entre chaque groupe. Ceci représente les 2

emplacements des 2 intervalles qui n'ont qu'un demi-ton soit Mi-Fa et

Si-Do.

En conclusion, il y a 1 ton entre toutes les notes consécutives sauf

entre les notes qui ont un "i" et la suivante. Si cette dernière astuce

ne vous en dit pas plus, pensez à la méthode "numu" :